Введенское. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

В числе первых, из сорока девяти храмов Чухломского уезда, Введенская церковь построена неизвестными мастерами на высоком берегу речки Мелши, притока Виги, по которой волость и получила название Вижской. Возведена каменная церковь в 1800 году на средства прихожан — помещиков окрестных усадеб и зажиточных крестьян 25 селений обширной округи. Места эти в XVI веке неоднократно разоряли казанские отряды, в Смутное время польской интервенции край сильно запустел. Но уже в XVII веке первый русский царь из рода Романовых — Михаил Федорович раздал здешние земли стрельцам и боярам за верную службу. Долгоруковы и Дурново стали владельцами и хозяевами этих угодий.

Деревянный храм несколько раз ветшал, горел и строился вновь. Возведение каменной церкви началось при жизни владельца усадьбы Степана Васильевича Перфильева, генерал-майора, одного из воспитателей будущего императора Павла I, друга князя А.И. Мещерского и поэта Г.Р. Державина. Завершилось строительство после его смерти, когда усадьбу в Стан купил Его Превосходительство генерал Александр Дмитриевич Семичев. Сын Семичева — Павел, известный театрал, жертвовал немалые средства на украшение и убранство церкви, а великий князь Александр Александрович Вяземский, следующий владелец усадьбы, крестил в храме свою дочь и двух сыновей. Долгое время жила в усадьбе Введенское и молилась в храме еще одна благотворительница, жена генерала Карла Ивановича Зейферт — Надежда Петровна. В числе более чем двух тысяч прихожан были семьи дворян Кадниковых, Языковых, Шигориных, Лермонтовых, Сальковых, Перфильевых и т.д.

К началу XX века Введенский храм считался одним из самых богатых и красивых по внутреннему убранству. Вокруг церковной площади, вымощенной кирпичом, располагались 12 торговых лавок, церковно-приходская школа, каменная двухэтажная богадельня, построенная на средства крестьянина деревни Бариново Дмитрия Климовича Лебедева, и дома причта. Позади храма сохранился до наших дней огромный, площадью 20 гектаров, старинный парк, заложенный генералом Степаном Васильевичем Перфильевым.

В первой половине XIX века служил в церкви священник Антоний Соболев, сын которого — Иоанн во время учебы в Санкт- Петербургской духовной академии подружился с будущим святым, в земле российской просиявшим, Иоанном Кронштадтским. Сам Иоанн Соболев прожил долгую жизнь, был священником одной из церквей северной столицы, а затем настоятелем Исаакиевского собора.

Иоанн Антонович в летние месяцы гостил в доме отца, а после его смерти в семье сестры Юлии, выданной замуж за священника Федора Воскресенского. Каждый его приезд был праздником для жителей села, многим он помогал духовно и материально. Существует устное предание, что вместе с ним посещал Введенский храм и его друг Иоанн Кронштадтский.

Племянник Иоанна Соболева — Михаил Федорович Воскресенский после смерти жены и ребенка принял монашеский постриг с именем Макарий и будучи архимандритом Александро-Невской лавры был репрессирован и сослан на Соловки. Больной и немощный, вернулся к сестре в Чухлому умер г 1931 году. Годом раньше в селе Введенское раскулачили весь церковный причт, священника Апександра Николаевича Птицына сослали в Северные края, где он и умер. Второй священник Николай Александрович Наградов, протопресвитер вместе с бывшим псаломщиком Александром Ивановичем Вигским расстреляны 26 августа 1937 года. Расстрелян в Ярославле и сын здешнего священника Николая Суворова — Дмитрий.

В 1934-35 годах сельскую церковь окончательно разграбили и разорили, заняв пустое здание под машинно-тракторную станцию. И теперь, по прошествии семидесяти с лишним лет, отделяющих нас от скорбных событий, трудно вернуть храму былое великолепие. Но Господь велик и может все! Рушили деды, а восстанавливать необходимо внукам и правнукам. Наверняка найдутся потомки бывших дворян, купцов, лесопромышленников, священнослужителей и крестьян, чьи предки жили на благословенной земле введенского края и смогут оказать помощь по восстановлению еще одной церкви в Чухломском районе Костромской области. А начало этому доброму делу положили прихожане здешней маленькой церкви в честь Дмитрия Солунского во гласе со своим пастырем — отцом Варфоломеем. Второй год с верой и любовью собирает батюшка камни разбросанные ветром неверия и атеизма

Татьяна Байкова

Газета «ВПЕРЕД» 18 сентября 2008 г.

Публикатор Михаил ШейкоХрам цвета неба

С высокого берега речки Мельши смотрит на село восстановленная в первозданном виде стройная, изящная колокольня Введенской церкви. Этот огромный, вместительный храм, чудо каменного зодчества, поставили безвестные мастера в далёком 1800 году, строился он всем миром на средства здешних прихожан в несколько этапов. Колокольню в камне установили лет 30-40 спустя, затем церковь обнесли каменной оградой с двумя сторожками. И только в 1906 году трапезную с колокольней соединили папертью, постройкой которой руководил гражданский инженер В.И. Борткевич.

Введенская церковь имеет богатую историю, в её стенах всегда служили два священника, дьякон, по два дьячка и пономаря. Свыше двух тысяч прихожан посещали богослужения и слушали проповеди своих иереев. Последним был протопресвитер Николай Наградов, расстрелянный 26 августа 1937 года по обвинению в контрреволюционной деятельности. Священник — контрреволюционер, смешно! Но 49-летнего батюшку, скромно живущего после раскулачивания семьи в маленькой избушке, местные власти посчитали «вредителем» и лишили права на жизнь.

Времена гонений православной религии сделали своёдело, церковное убранство вывезли, остатки растащили, разобрали ограду и одну из сторожек на кирпич, а в здании устроили машинно-тракторную мастерскую. Началось варварское разрушение святыни…

И всё же введенской округе повезло, иеромонах Варфоломей уже двенадцать лет живёт в селе и служит в небольшой, им же восстановленной, однопрестольной церкви великомученика Димитрия Солунского. Все эти годы батюшка мечтал возродить главный храм и с Божией помощью, на деньги благотворителей, при участии неравнодушных селян в 2007 году начались восстановительные работы в церкви Введения, которые продолжаются и в настоящее время.

При встрече отец Варфоломей поделился планами на будущее и рассказал о предстоящей работе в течение лета:

-По образцам сохранившейся кладки и старинным фотографиям мастера из Молдавии полностью восстановили стены, потом здесь работали галичские каменщики. Над трапезной уложили новые стропила и кровлю, в алтаре крышу сделали особенно прочно, конструкция укреплена анкерами, чтобы стояла прочно, на века. Кресты на маковках мы поставили правильной, классической формы, профессионалам-кровельщикам осталось только покрыть купол четверика железом в шашку. Через неделю приедет бригада, и мастера приступят к работе.

В прошлом году мы начали реконструкцию колокольни, полностью сделали вычинку кирпича, новый кирпич на кладку недостающих деталей и разрушенных колонн привозили из-под Костромы. И хотя лето очень короткое, удалось очень быстро, всего за три месяца полностью отреставрировать колокольню. Посмотрите, какая она красавица, такой стройной нигде больше нет!

В следующем сезоне обязательно сделаем отмостку по периметру церкви, установим водостоки и закроем все 29 окон и двери. Конечно, без столичных денег такой объем работ не потянуть, но мои духовные чада из Москвы, да и просто верующие люди помогают восстанавливать сельский храм. И не только они. Молодой помощник, наш новый певчий, талантливый во многих областях человек Анатолий Кудинов выполняет любую, не только строительную работу, помогая во всех приходских делах и нуждах.

Отрадно, что укрепляется вера в людях, особенно молодых, но путь к Богу зависит от усердия каждого. И пример тому сельские бабушки — наше войско Христово.

Отец Варфоломей по-доброму улыбается, рассказывая о своих прихожанах, о Надежде Кирилловой, чей удивительно чистый голос звучит на каждом Богослужении, и показывает фотографии храма. Таким заброшенным был он до реставрации, а таким стал ныне.

Из окон деревенского дома настоятеля стройный бело-голубой храмовый комплекс, как на ладони. Вид чудесный! Вечером закатные лучи солнца отражаются в крестах маковок и колокольни, и сияют кресты весёлым ликующим светом. А недавно, после дождя, на небе воссияла радуга, один край её опирался на большой Введенский храм, другой — зацепился за малую церковь. Отец Варфоломей подчеркнул, что радуги над селом — явление для здешних мест не редкое. Рядом протекают две реки — Мельша и Вига, и рождают двойные радуги. А на днях повисла над церквями аж тройная радуга — небесный знак, посланный Создателем в утешение ныне живущим.

Татьяна Байкова

Газета «ВПЕРЕД» 5 июля 2011 г.

фото Михаила Шейко

Генеральский парк

фото Михаила Шейко

Старинный парк села Введенское.

фото Михаила Шейко

Не одну тайну хранит многовековая история села Введенское, но эта, думаю, особо привлечет внимание читателей, и связана она с полузабытым современниками старинным парком.

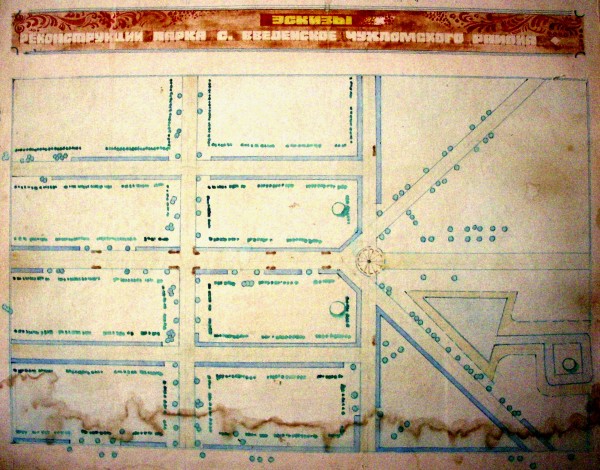

В1997 году научно-производственный центр по сохранению, использованию и реставрации историко-культурного наследия (г. Кострома, ул. Молочная гора, 6а) усадьбу Введенское и парк второй половины XVIII века внес в список памятников архитектуры, определив его, как один из старейших и наиболее значительных памятников садово-паркового искусства, парка с оригинальной планировкой регулярного стиля, который имеет геометрически правильную планировку аллей, цветников, прудов и т.д.

Деревья и кустарники в таких парках чаще всего подстригались. Самым же знаменитым архитектором-проектировщиком парков середины XVIII века считался В.В. Растрелли.

Создать у себя в имении такой парк задумал и осуществил идею генерал-майор, кавалер Степан Васильевич Перфильев (1734-1793 г.), богатейший помещик здешнего края.

Он имел в селе Введенском два деревянных усадебных дома, одноэтажных, каждый по двадцать комнат, рядом 10 людских изб, три скотных двора и амбар.

В доме находилась масса красивой мебели, серебряной и фарфоровой посуды, 18 икон в серебряных ризах, 27 портретов и 25 картин. Из другого добра в его имении было 40 лошадей, 48 коров, 16 коз, 26 овец, 13 свиней, 13 индеек, 18 гусей, 18 уток и 48 кур. В саду стоял еще один дом о пяти комнатах, рядом — две оранжереи, парники и мельница на реке Мельше. Крепостных крестьян — 375 душ мужского пола и 363 — женского.

Эти подробные сведения о богатстве генерал-майора можно найти в описи № 121 дела об опеке 1793 года, ибо Степан Васильевич оставил жене Парасковье Ивановне огромные долги. Дело в том, что С.В. Перфильев постоянно вращался в высшем свете Санкт- Петербурга, был одним из воспитателей великого князя Павла Петровича Романова, будущего императора Павла I, затем губернатором города Петербурга, а также большим другом действительного тайного советника, главного судьи таможенной канцелярии князя Александра Ивановича Мещерского, с которым “всякий день были вместе”.

Князь слыл в северной столице большим хлебосолом и жил весьма роскошно. Естественно, Степан Васильевич, ни в чем не желая уступать князю, устраивал у себя богатые приемы, балы, а в чухломском имении, на удивление и зависть соседних помещиков, заложил роскошный парк.

В 1773 году Перфильев коротко знакомится с прапорщиком Преображенского полка, участником подавления’ Пугачевского восстания — Гаврилой Романовичем Державиным (1743-1816 гг.).

Мало кому известный, небогатый дворянин Казанской губернии Г.Р. Державин был замечен сильными мира сего и с той поры, поднимаясь по служебной лестнице, стал сенатором, потом государственным казначеем и, наконец, — министром юстиции. Кроме государевой службы славен Гаврила Романович, как выдающийся русский поэт, которому в раннем творчестве подражал А.С. Пушкин.

В 1779 году внезапно умирает князь А.И. Мещерский, и Державин пишет оду к Перфильеву “На смерть князя Мещерского”, где есть такие строки:

Сей день, иль завтра умереть,

Перфильев! Должно нам, конечно,

Почто ж терзаться и скорбеть

Что смертный друг твой жил не вечно?

Степан Васильевич Перфильев пережил «милого друга” на 14 лет и, возможно, в тот период в память о нем, повелел устроить в селе Введенском большой парк площадью 10 гектаров. Если посмотреть на план парка, составленный художником Александром Григорьевичем Новоселовым в 1993 году, что хранится у главы Петровской сельской администрации А.В. Зиновьева, то видно, как широкая центральная аллея органично соединяется с петровской дорогой. На этой главной оси расположены и барский дом, и постамент памятника царю Александру II — освободителю крестьян от крепостной зависимости (естественно, более позднего сооружения).

Единственное, что сохранилось в парке со времен хозяина С.В. Перфильева — это пруд. Водоемов столь необычной конфигурации не найти на территории других барских усадеб: пруд непривычной для восприятия треугольной формы узким и длинным каналом соединен с другим прудом-прямоугольником с прямоугольным же островом посередине. Впечатление таково, что перед тобой ключ или остроконечный молоток с ручкой. А как известно из истории, тайные знаки масонов — это циркуль, наугольник, остроконечный молоток, ключ и т.д.

В России первые достоверные сведения о франк-масонах относятся к 1731 году. В Петербурге в 1756 году великим гроссмейстером масонской ложи был граф

Р.Л. Воронцов, а членами тайного общества молодые гвардейские офицеры: князь Щербатов, Болтин, Сумароков и другие.

В России XVIII — начала XIX веков многие представители высшего света, интеллигенция, военные, государственные чиновники, поэты и писатели (в т.ч. А.С.Пушкин, А.Ф. Писемский и т.д.) были членами масонских лож.

Масоны — это тайное общество хранителей мастерства, их цель — нравственно облагораживать людей и объединять их на началах братской любви, равенства, взаимопонимания и верности.

Не избежал модного увлечения масонством и наш генерал-майор С.В. Перфильев, доказательством тому служат воспоминания современников и голубой водоем в парке,

как тайный знак члена масонской ложи.

Внимательный человек, разглядывая план парка, заметит, что каскад необычных прудов, расположенных в глубине насаждений, как бы выпадает из общей схемы классически четких линий парковых аллей. Острие масонского знака показывает на северо-запад, а ручка сложной конфигурации — на юго-восток, тогда как центральная и боковые аллеи распланированы строго по сторонам света. Скорее всего, тайный знак масонской ложи указывает на столицу государства — Петербург, с которым у Степана Васильевича Перфильева были связаны самые дорогие воспоминания.

Вдова генерала Парасковья Ивановна после смерти супруга перебралась из Петербурга в свое имение, усадьбу Андреевское, что стояла в приходе Николо-Дорковского храма. Там она и умерла 4 ноября 1810 года и похоронена в Дорке при церкви.

После ее смерти в имении жил губернский секретарь Глаголев с семьей, возможно, дальний родственник, а когда в 1814 году и он умер, имение в Андреевском также взяли в дворянскую опеку и взыскали за долги. В описи имения обращает внимание тот факт, что в оранжерее росли два абрикосовых и одно персиковое дерево. Это в наших- то условиях! Водяную мельницу о двух поставах отдали в аренду крестьянину Севостьянову. И еще в опись внесены 300 новых бревен, видимо, припасенных для ремонта дома.

Владела госпожа Перфильева и крестьянами. В деревнях Лукушино, Сухарево, Популино и Гущино жили 225 ее крепостных. Усадебный же дом Перфильевых через 50 лет перевезли в Чухлому, поставили на первый каменный этаж и здесь расположилась в 1864 году уездная земская управа (ул. Советская, 1).

А господский дом с парком в селе Введенском купил генерал-майор Александр Дмитриевич Семичев за немалые заслуги перед Отечеством похороненный в 1813 году на кладбище Авраамиево-Городецкого монастыря. Следующим владельцем усадьбы стал его сын, титулярный советник Павел Александрович, затем по аллеям парка недолго гулял князь Александр Александрович Вяземский, вскоре продавший усадьбу генерал-майору Карлу Ивановичу Зейферту, жена которого отдала имение в приданое своей дочери Екатерине, в замужестве Казначеевой. Господа Казначеевы владели селом до отмены крепостного права и несколько позднее.

Последними же хозяевами парка и господского дома были лесопромышленники братья Свешниковы, владельцы лесопильного завода в деревне Макарово.

Более двухсот лет существует парк в селе Введенском, семь или восемь поколений ходили по его тенистым липовым аллеям, вдыхали аромат цветущих сиреней и акаций, любовались могучими дубами, но…

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Эти философские строки написал старик Державин в 1816году, последнем году своей жизни, и оказался прав.

Т. БАЙКОВА

Газета «ВПЕРЕД» 3 сентября 2002 года.

фото Михаила Шейко

фото Михаила Шейко

село Введенское, 1980 год

Село Введенское, Чухломского района, Костромской области в любительской кинохронике нашего земляка

Худина Анатолия Анатольевича.

Уголок России

Рабочий вариант видеофильма о природе родного края.В фильме кадры восстанавливающейся церкви Введения, восстановленного и действующего храма Дмитрия Солунского и старинного парка села Введенское.

Видеофильм о Петровском сельском поселении

Видеофильм о Петровском сельском поселении,

Чухломского района, Костромской области.

Автор сценария,оператор,монтаж,голос за кадром- Михаил Шейко. 2013 год.